断面2次元浸透流計算 | UNSAF-2D

目的

堤防などの浸透流計算は岡山大学の西垣教授の開発したAC-UNSAF2Dを使用している。

岡山地下水研究会で公開されているのはソルバーのみなので、データの作成や結果の

図化などのプログラムは揃っていない。

ここではデータの作成のためのメッシュの作成、要素の作成結果の図化など当社で作成した

プログラムを公開している。

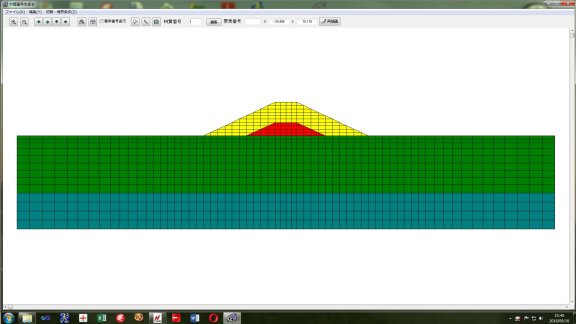

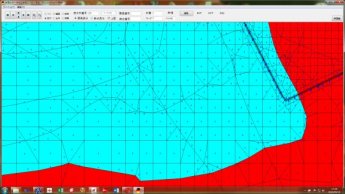

メッシュの作成

メッシュの作成は、

その前段階として断面図を作成し、断面図のCAD図からおおよその全体図、構造図などを保存し、

それを変換して「メッシュ図の基」とする。

メッシュの作成は、

その前段階として断面図を作成し、断面図のCAD図からおおよその全体図、構造図などを保存し、

それを変換して「メッシュ図の基」とする。

DXFから「メッシュの基」への変換は、当社で作成したプログラム(DXFtoM3W.exe)を使用する。

その「メッシュの基」をMesh-Makeのプログラムに読み込んで、線を引き、削除し、メッシュに育てていく

メッシュは線と点のデータなので、それを生成し要素のデータを作成する

メッシュを作成し、要素に生成するプログラムは当社で開発したもので、公開している。

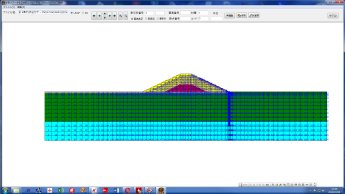

要素の作成

生成、作成されたメッシュ

の要素図を読み込んで、最初は1層しか無い状態から材質を設定し、境界条件を設定し、岡山地下水研究会で

公開されているソルバー(unsaf2d.exe)に読み込めるデータとして保存する。

生成、作成されたメッシュ

の要素図を読み込んで、最初は1層しか無い状態から材質を設定し、境界条件を設定し、岡山地下水研究会で

公開されているソルバー(unsaf2d.exe)に読み込めるデータとして保存する。

データファイルは、原則的にUNS64.DATと言う名前で保存され、修正はそのファイルを読み込んで修正する

ことが可能である。

計算

計算に用いる実行ファイルは岡山地下水研究会からダウンロード出来る、岡山大学西垣教授が作成した

プログラムである。

フォーマットに関する説明とソースファイルも同梱されている。

計算には「unsaf2d.exe」が用いられ、実行時にデータファイル名”UNS64.DAT”を入力するか、実行時に

引数としてファイル名を渡すかすることにより計算は開始される。

通常の計算なら数分で終了する。長期間の継続的な計算でも大方は数時間で終了する。

計算結果は、いくつかのテンポラリファイルとともに”out4.out”という名称のバイナリファイルで出力される。

バイナリファイルなので読み込みに工夫が要るが、全ての節点、要素の全ての指定時間のデータが含まれている。

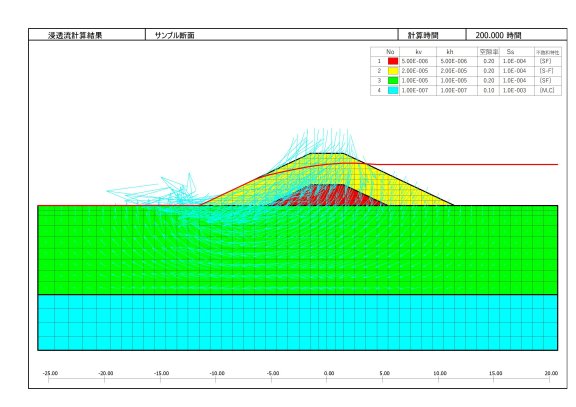

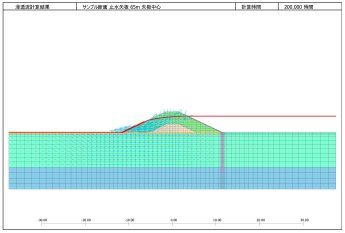

計算結果の図化

計算結果は、”out4.out”に保存されている。

結果図の作成は、その結果を読み込んで、指定された時間での結果を抽出し、図化する。

計算結果は、”out4.out”に保存されている。

結果図の作成は、その結果を読み込んで、指定された時間での結果を抽出し、図化する。

図化は、画面に表示するほか同じものを印刷し、CAD図にも出力可能である。

特にCAD図には画層を変えて節点の水圧、要素の流速など詳細に表示されるので、その後の結果の検証の際に

必要とされる。

また、浸透流計算の結果を受けて安定計算をする場合に必要となる、水位データは、コマンドからCSVファイルとして

保存可能である。

このメッシュの作成から、結果の図化までのいわゆるプリ・ポストのプログラムは、広く使って貰えればと、

一般に公開している。

次からダウンロード出来る。

このプログラムは、公開しているものの、マニュアル等は作成していないため、使いこなすのは些か骨折り

かもしれない。バグが潜んでいないとも言えないし。

少しはわかりやすく説明した資料も付けているので参照

にされたい。

三次元浸透流計算 | UNSAF-3D

UNSAF3Dは3次元浸透流解析であり、UNSAF2Dと同様に岡山大学の西垣教授により開発されたものである。

岡山地下水研究会で説明書とともにダウンロード出来る。ただし、UNSAF2D同様ソルバーのみでデータを作成するための

プリや計算を終ってのち結果を図化するためのポストは用意されていない。

3次元解析は、計算もさることながら、メッシュを作成するところが一番の肝となる。

2次元のように一からコツコツとメッシュを作成するにはメッシュの数が大きすぎるし、頭の中で3次元の座標を

構成することが非常に難しい。(少なくとも私には)

ここでは2次元のメッシュを利用して3次元のメッシュを作成し、計算図化する方法について紹介している。

作業はかなり複雑であり、簡単に説明できるものでは無いので今のところ公開はしていない。

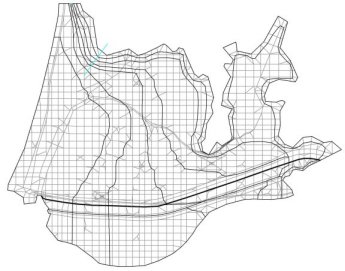

平面2次元から3次元の場合-GWAPについて

岡山大学の西垣教授はアメリカから帰国して

最初に作成したプログラムがGWAPであると言われていました。

岡山大学の西垣教授はアメリカから帰国して

最初に作成したプログラムがGWAPであると言われていました。

かなり古いプログラムで、コンピュータの能力が低かった頃に工夫をして3次元解析に挑戦したプログラムだと

思います。

その後も改良が加えられ、今でも流れの穏やかな平地での解析などでは充分に活用でき、データの作成が

3次元解析に比べて格段に簡単であるため、解析するけーすに拠っては大変価値があると思います。

ここで、GWAPを持ち出したのは、全体の地層を3次元的に表現する場合にGWAPだと非常にわかりやすいと言うことです。

したがって、まずGWAPで3次元の地層構成を作成して、ついでに予想される解析結果も確認して、3次元の要素への

変換を行う、という作戦です。

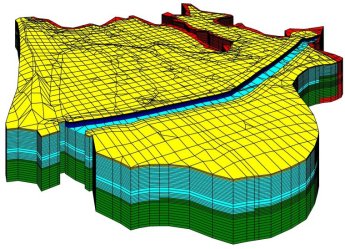

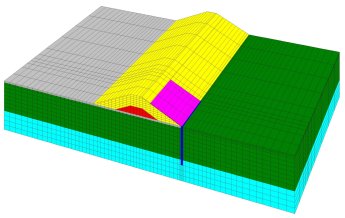

GWAPから変換すると言っても

それなりに複雑ですが、上の図のGWAPの要素を3次元に変換すると左図のようになる。

GWAPから変換すると言っても

それなりに複雑ですが、上の図のGWAPの要素を3次元に変換すると左図のようになる。

勿論境界条件、降雨の作用する面その降雨変動、変動水位など設定することは多岐にわたる。

UNSAF-3Dは、使わない要素を材質番号=(-1)とすることで計算上外すことが出来る。したがって、堤防の途中に

橋台を設置したり、トレンチを設けたりすることが出来る。

左図の河口付近のメッシュ図の水路はそういう手法で設けたものである。

そこで次図のようなプログラムを

作成して少しでも変換を容易に・・・と試みている。

そこで次図のようなプログラムを

作成して少しでも変換を容易に・・・と試みている。

このプログラムではGWAPからの変換、個々の要素の材質の設定、降雨、境界条件などほとんどのことは作業出来る ように作っている。バグが無ければ。まだバグ取りの途中かもしれない。

UNSAF-3Dのソルバーに掛けられる前のデータファイルを作成することが出来る。

断面2次元から3次元の場合

断面2次元(UNSAF-2D)から3次元のメッシュを

作成する場合は、「浸透流計算」に使用した2次元のメッシュを上流に、あるいは下流にある指定したピッチで並べる

ことにより作成する。

断面2次元(UNSAF-2D)から3次元のメッシュを

作成する場合は、「浸透流計算」に使用した2次元のメッシュを上流に、あるいは下流にある指定したピッチで並べる

ことにより作成する。

左図は、UNSAF-2Dのところで紹介したメッシュを上流方向に展開した上半分を図化したもの。

堤防の一部を止水矢板とシートで対策した場合の回り込みの計算例である。

平面準三次元からの変換プログラムのように

断面2次元からの変換も自社で作成したプログラムで行っている。

平面準三次元からの変換プログラムのように

断面2次元からの変換も自社で作成したプログラムで行っている。

断面2次元のデータを1列毎進めて行き、要素の変更や境界条件の変更を行う。

計算

計算は岡山地下水研究会からダウンロードしたacunsaf3d.exeを実行してデータファイル名を渡して計算は可能で

ある。

データサイズは当然大きくなり使用するメモリも大きくなるため計算時間は数時間に及ぶことが多い。

詳細はダウンロードした説明書を参考にされたい。

断面2次元から作成されたUNSAF-3Dのデータファイルと平面準三次元から展開されたUNSAF-3Dのデータファイルは

過程は異なるが、出来たデータファイルは全く同じフォーマットとなっている。

したがって、計算は全く同じ行為となる。

図化

計算結果は多くのテンポラリファイルと

ともに”out8.out”というファイルで出力される。

計算結果は多くのテンポラリファイルと

ともに”out8.out”というファイルで出力される。

unsaf2dの結果がバイナリであったのに比べ、本ファイルはテキストファイルである。

unsaf2dがバイナリで提供されたのは、開発された時代が古く、デバイスの容量にも限りがあるため、結果の保存を

単精度にして、float型の4byteで保存したためである。

unsaf3dの時代は豊富な容量を確保できるため、読みやすいテキストファイルにした・・・と推察している。

しかしながら、データ量は非常に大きいため、指定時間のデータのみを抽出するプログラムを作成して、

その抽出した時間データの図化を行っている。

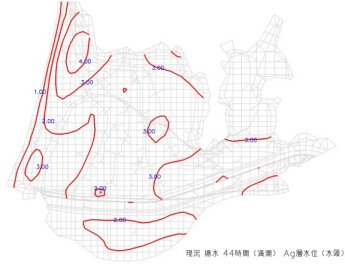

抽出したデータファイルを用いて作成した結果図の例は、左図のようである。

3次元解析という華やかしさは無い。しかし、3次元の場合、要素図のなかに埋もれた水位は表現が難しく、

知りたいのは、特定の位置での特定の地層の水圧である。

一方断面2次元の場合はやはり結果図としては

断面として知りたい場合が多い。任意の位置での水面形を出力出来る様にしている。

一方断面2次元の場合はやはり結果図としては

断面として知りたい場合が多い。任意の位置での水面形を出力出来る様にしている。

ただし、この場合のケースでは被覆土下の水圧が問題であるため、断面で表示しても結果は顕著にはならない。

この図は基礎地盤砂礫層の水圧分布をコンターで

示したものである。

この図は基礎地盤砂礫層の水圧分布をコンターで

示したものである。

回り込みの計算で法尻付近の水圧の状態を知りたい場合などは、この表示が適切かもしれない。

通常、被覆土層がある場合、降雨時には水位はほとんど地表面にあり、水位のコンターを作成してもほとんど 意味をなさない。知りたいのは、法尻付近や堤内地での被圧層の水圧であろう。

まだ適用例があまりなく、どこかにバグが潜んでいるかもしれないが、もう少し練れてきたら公開 したいと思っている。